Le 11 novembre vu au travers du prisme français et polonais

En quelques images ...

Voici comment en quelques images illustrer ce 11 novembre 1918.

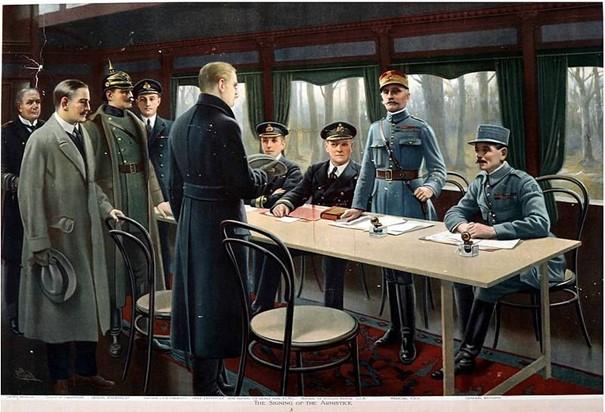

A Rethondes en France, la délégation allemande qui vient signer la capitulation devant la délégation franco-britannique : de gauche à droite et de profil Capitaine Vanselow, Comte Oberndorf, Général Winterfeldt, Mathias Erzberger, de face debout Capitaine Marriott, assis Vice-amiraux Hope et Rosslyn Wemyss, Généraux Foch et Weygand.

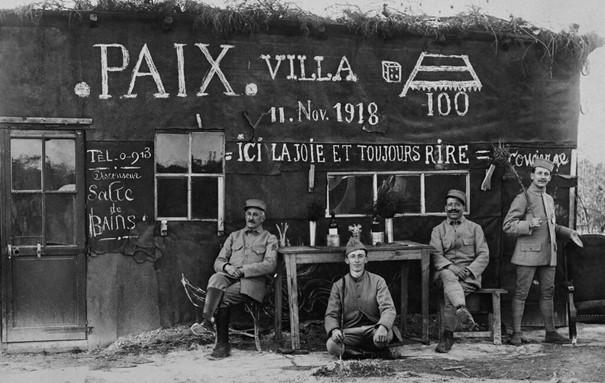

Sur le front: les sourires enfin !

A Varsovie les Polonais accueillent dans la joie Jozef Pilsudski qui vient d'être libéré de la prison de Magdebourg et nommé chef suprême des armées polonaises.

A Varsovie les Polonais accueillent dans la joie Jozef Pilsudski qui vient d'être libéré de la prison de Magdebourg et nommé chef suprême des armées polonaises.

Les Pères de l'indépendance de la Pologne

Les Pères de l'indépendance de la Pologne

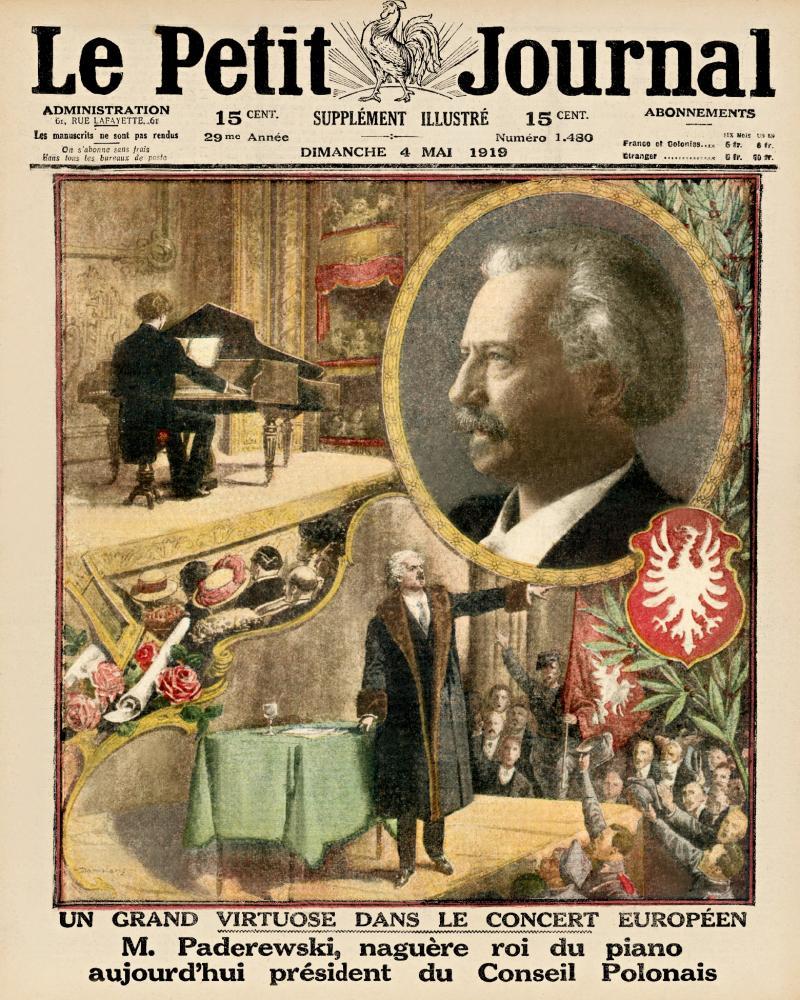

Debout Ignacy Jan Paderewski présidant le premier gouvernement de Pologne en 1919.

Debout Ignacy Jan Paderewski présidant le premier gouvernement de Pologne en 1919.

Mais qui est cet Ignacy Jan Paderewski.

Ignacy Jan Paderewski naît le 6 novembre 1860 (18 novembre 1860 dans le calendrier grégorien) à Kurylkowka, dans la région aujourd’hui ukrainienne de Podolie. Il ne connaitra pas sa mère qui décède quand le jeune Ignacy Jan n'a que cinq mois. Il bénéficie de toute l’attention de son père Jan. Ce dernier ayant reconnu chez lui un penchant pour la musique le présente, à 12 ans, au Conservatoire de Varsovie. Outre le piano, on l’a vu pratiquer le trombone dans l’orchestre de l’école.

Loin d’apparaître comme un génie précoce, ce jeune homme impulsif et d’humeur instable ne semblait pas, aux yeux de ses premiers professeurs, avoir d’avenir artistique. Diplômé à 19 ans, le jeune musicien y devient ensuite formateur, et se marie.

Son précepteur est Michal Babianski, un vétéran du soulèvement de novembre 1863. Il lui enseignera l’histoire, la littérature, les mathématiques et le français. C’est probablement de ce professeur qu’il tient cet amour pour sa Pologne qu’il voudrait voir libre.

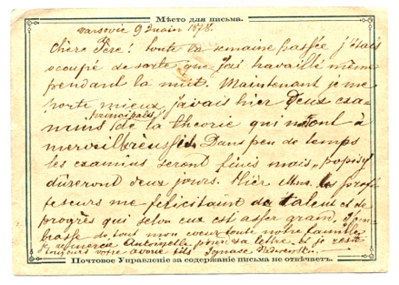

Ci-dessous une correspondance de Ignacy Jan en 1878 avec son père à qui il écrit en français. Paderewski apprendra six autres langues.

Virtuose de renommée européenne.

Alors qu’il semblait destiné à mener une vie rangée d’enseignant, le drame de son veuvage, peu après la naissance de son fils, va faire office de catalysateur. « Après la mort de ma femme, écrivit Paderewski, je me suis rendu compte qu’à Varsovie, la carrière de professeur de musique mise à part, je n’avais point de perspective. Je me suis décidé à partir pour Berlin. ». Dans la capitale allemande où il séjourne en 1881 et 1883, il étudie la composition et se prépare à une carrière de virtuose. Dans cette métropole, il rencontre Richard Strauss, Anton Rubinstein et Pablo Sarasate. A Vienne en 1883, il a l’occasion de parfaire sa formation auprès du fameux maître Leschetizky puis c'est Strasbourg qui l’accueille pour une année d’enseignement en1885-1886.

En 1888 à Paris sa réputation d’interprète est définitivement établit lors d’un concert donné dans la salle Erard où étaient entre autres présents Tchaïkowski, Camille Dubois (la dernière élève de Chopin), et Annette Essipov (pianiste célèbre et épouse de Leschetizky). « La salle était pleine » écrivit Paderewski, « et le public si enthousiasmé qu’après la fin du programme il m’obligea à bisser encore pendant une heure. »

Une première tournée américaine sur les chapeaux de roues

En 1891, il se rend ensuite en Amérique pour plusieurs prestations triomphales. « La tournée », écrivit Paderewski, « commença à New York par trois concerts avec orchestre, pendant lesquels je devais jouer six concertos et une série d’œuvres solo ! Incroyable ! Tout cela en l’espace d’une semaine ! » Selon certains décomptes, il aurait donné, entre 1891 et 1892, 107 concerts en 117 jours à New York et dans d’autres villes américaines. Il aurait assisté à 86 dîners où à chaque fois il devait s'assoir au piano. Son esprit en fait une véritable star dans les salons. En 1896, il crée aux Etats-Unis une « Fondation Paderewski » pour venir en aide aux jeunes compositeurs, et, à Varsovie, deux concours de composition musicale et de théâtre (1899).

Au bord du Léman, Paderewski compose et vient en aide de la Pologne à l'agonie.

En 1898, Ignacy Paderewski s’installe dans la splendide propriété « Riond-Bosson », aujourd’hui détruite, qui était située sur le territoire de la commune de Tolochenaz, aux portes de Morges dans le canton de Vaud. L’artiste aime y séjourner, quand il n’est pas en tournée. Les réceptions qu’il y organise sont restées fameuses et il a eu des contacts très fréquents avec les personnalités artistiques de la Suisse romande (Gustave Doret, Ernest Ansermet, Emile Jaques-Dalcroze, René Morax…). De 1889 à 1909, il compose durant les mois d’été la majeure partie de son œuvre, fortement marquée par le folklore polonais (Danses polonaises, Album des Tatras, Fantaisie polonaise pour piano et orchestre, l’opéra Manru créé en 1901).

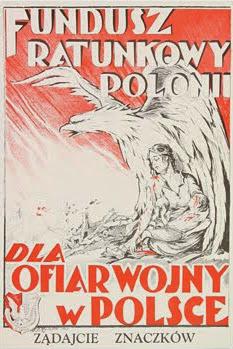

En janvier 1915, avec l'écrivain lauréat du prix Nobel Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski crée le Comité Général de Secours aux Victimes de Guerre en Pologne (Generalny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce), connu de manière informelle sous le nom de Comité de Vevey.

Paderewski contribua également à ce que la France, la Grande Bretagne et l’Italie reconnaissent dans une déclaration commune du 3 juin 1918 la renaissance d’une Pologne libre et unie était une condition indispensable pour instaurer une paix juste et durable en Europe.

Paderewski contribua également à ce que la France, la Grande Bretagne et l’Italie reconnaissent dans une déclaration commune du 3 juin 1918 la renaissance d’une Pologne libre et unie était une condition indispensable pour instaurer une paix juste et durable en Europe.

L’homme de conviction et Philanthrope.

Si les études et la carrière l’ont très tôt et pour de longues périodes éloignées de sa patrie, Paderewski n’oublie jamais la Pologne.

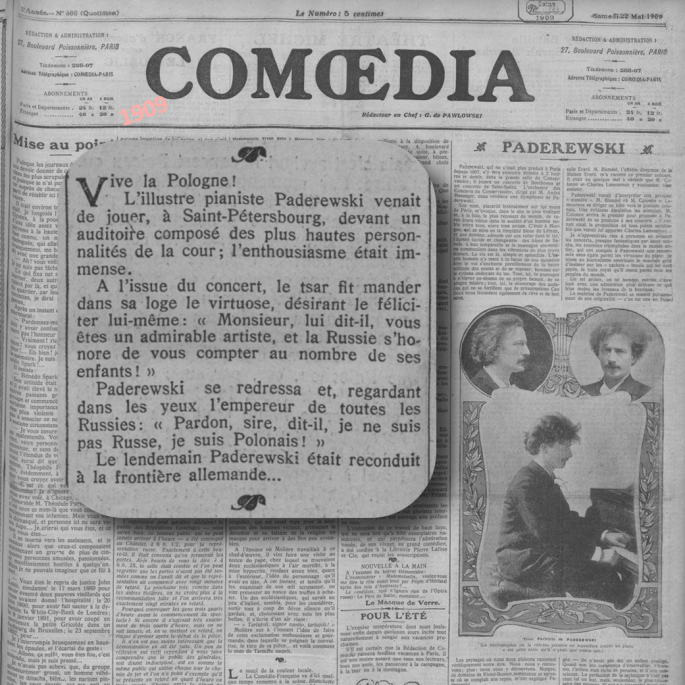

En 1909, il vexe le Tsar de Russie et sera expulsé de Russie comme le relate le journal Comoedia :

En 1910, à l’occasion du centenaire de la naissance de Chopin, il fait une donation de 60.000 dollars pour la construction de la salle Chopin de Varsovie et paie le monument consacré au compositeur ; la même année, ce nationaliste apporte une contribution de 100.000 dollars pour l’installation de la statue du roi Ladislas V Jagellon à Cracovie, lors des cérémonies du cinquième centenaire de sa victoire à Grundwald sur les chevaliers teutoniques.

Patriote et homme d'état

Il mène pendant le conflit mondial une intense campagne pour la cause polonaise aux Etats-Unis, mettant à profit, surtout dans les années 1915-1917, son autorité, sa célébrité et ses relations.

Le 30 mai 1915 à Chicago devant la statue de Kosciusko, Paderewski fait en anglais un discours remarquable devant 100 000 personnes pour beaucoup d’origine polonaise mais pas seulement en débutant par ces termes : « je ne suis pas venu pour donner un concert mais pour faire appel au cœur de la nation américaine au nom du Comité Général de Secours aux Victimes de Guerre en Pologne…».

Puis Paderewski va s’adresser à la communauté polonaise des USA et rencontrer Edward Mandell House un proche conseiller du président Woodrow Wilson qu’il va littéralement se convertir à la cause polonaise. Edward Mandell écrira : "Nous sommes devenus amis [avec le maestro] dès notre première rencontre, j'ai tout de suite su que j'étais en présence d'un grand homme avec qui ce sera un plaisir de travailler. Il a éveillé mon empathie pour la Pologne.

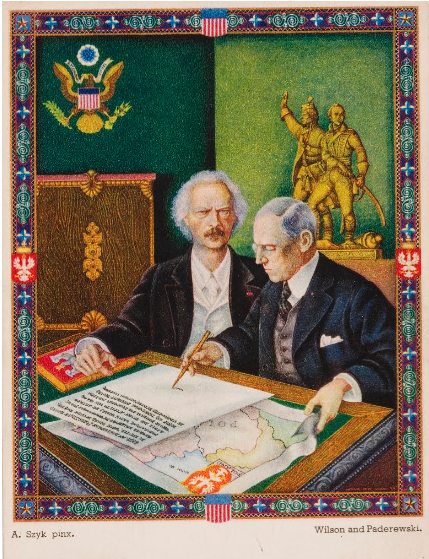

Les relations étroites qui se sont développées entre House et Paderewski ont eu pour effet d’aligner progressivement le président et le gouvernement des États-Unis sur la politique internationale représentée par Paderewski. Paderewski et Wilson se rencontreront à plusieurs reprises durant l’année 1917. Et, dans son discours au Congrès le 18 janvier 1918 sur le programme prévisionnel du traité de paix pour mettre fin à la Première Guerre Mondiale et reconstruire l’Europe Wilson ajoutera le point 13 qui stipule qu’« Un État polonais indépendant devrait être créé, qui inclurait les territoires habités par des populations indiscutablement polonaises, auxquelles on devrait assurer un libre accès à la mer, et dont l'indépendance politique et économique ainsi que l'intégrité territoriale devraient être garanties par un accord international. »

Après l’entrée en guerre des Etats Unis en 1917, le président Wilson autorise les Américains d’origine polonaise à s’enrôler dans cette Armée Bleue en création en France depuis juin 1917. Paderewski fera le tour des dizaines de communautés polonaises aux USA pour inciter les Polonais d’origine à s’engager pour une nouvelle indépendance de la Pologne. Une centaine de bureaux de recrutements vont se créer principalement dans le nord des USA.

Après l’entrée en guerre des Etats Unis en 1917, le président Wilson autorise les Américains d’origine polonaise à s’enrôler dans cette Armée Bleue en création en France depuis juin 1917. Paderewski fera le tour des dizaines de communautés polonaises aux USA pour inciter les Polonais d’origine à s’engager pour une nouvelle indépendance de la Pologne. Une centaine de bureaux de recrutements vont se créer principalement dans le nord des USA.

Le 11 novembre 1918, la Pologne redevient un Etat indépendant. Riche d’un grand prestige international, peu suspecté de sympathies politiciennes, le musicien retourne en triomphateur dans sa patrie.

Ambassadeur à Washington en 1918, il s’efforce, devenu Chef du Gouvernement provisoire l’année suivante, de pacifier la scène politique à l’intérieur et défend les intérêts de son pays lors de la Conférence de la Paix à Versailles. Quand il prend ses fonctions de Chef du Gouvernement il déclarera : "Il ne devrait y avoir qu’un seul parti : la Pologne, et c’est elle que je vais servir jusqu’à ma mort”. Il s’y montre aussi soucieux de faire respecter les droits des minorités. En 1921, il quitte les affaires publiques pour reprendre sa carrière de pianiste. Si le concertiste a la satisfaction de voir son pays restauré sur le plan international, l’évolution de la vie des partis le laisse assez déçu.

L’ « entre deux guerres »

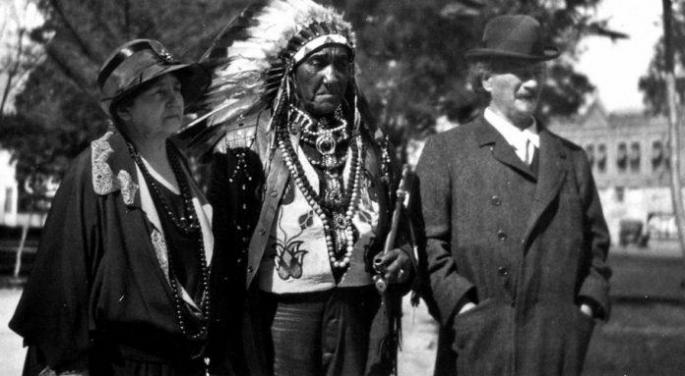

A nouveau reprennent les tournées, ponctuées comme avant par des séjours vaudois, surtout pendant l’été. Bien que libre de retourner s’établir dans sa patrie, le musicien préfère garder ses distances, notamment face à l’évolution politique, ce qui ne l’empêche pas d’y faire de nombreux séjours. C’est dans cette période qu’il grave les enregistrements qui nous restent de lui et joue (aux deux sens du mot) dans le film anglais Sonate au clair de lune. Il poursuit aussi ses contacts avec des personnalités du monde artistique et politique suisse. En 1913, le musicien avait acheté une propriété à Paso Robles (Californie); il pensait pouvoir profiter du climat et y soigner ses problèmes de rhumatisme.

Loin d’y vivre en dilettante, Paderewski se montre très actif et développe si bien la culture de la vigne que la production de son ranch de San Ignacio obtient une récompense lors d’une foire viticole de l’Etat de Californie ! Plus tard se créera un « Festival Paderewski » de Californie, (une sorte de « pendant » de l’association morgienne !) qui, parmi diverses activités visant à honorer la mémoire du musicien, mettra sur le marché, pendant les manifestations, des bouteilles à l’effigie du grand homme !

Loin d’y vivre en dilettante, Paderewski se montre très actif et développe si bien la culture de la vigne que la production de son ranch de San Ignacio obtient une récompense lors d’une foire viticole de l’Etat de Californie ! Plus tard se créera un « Festival Paderewski » de Californie, (une sorte de « pendant » de l’association morgienne !) qui, parmi diverses activités visant à honorer la mémoire du musicien, mettra sur le marché, pendant les manifestations, des bouteilles à l’effigie du grand homme !

A nouveau diplomate

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et la nouvelle occupation de la Pologne par l’Allemagne nazie et l’Union Soviétique sont des coups très durs pour l’artiste, qui dès le début s’engage, malgré son âge avancé, une nouvelle fois en faveur de son pays, s’adressant notamment à Mussolini. En janvier 1940, il effectue un séjour à Paris où il passe toute une semaine en conférences avec ses amis politiques polonais.

Pendant l’été 1940, il décide de quitter la Suisse et effectue un périlleux voyage dans le but de représenter et présider le Conseil National polonais en exil aux Etats-Unis. Le vieil homme pense que seul ce pays peut réellement agir en faveur de sa patrie et qu’il faut aller y plaider sa cause. L’accueil triomphal qui lui réservé est d’un grand réconfort. Mais l’artiste revenu aux Etats-Unis était de santé fragile et a dû ralentir son rythme pour ne pas outrepasser ses forces. Il passe l’hiver et le printemps sous le clément soleil de Floride. Son appel, diffusé sur la NBC, se terminant par ses mots « Stop Hitler before he masters the Atlantic » (arrêtez Hitler avant qu’il ne domine l’Atlantique) est resté célèbre. Le 22 juin 1941, à Oak Ridge, dans l’Etat de New York, il prononce un dernier discours devant une délégation de vétérans polonais de la Première Guerre mondiale.

Il meurt à New York le 29 juin 1941, des suites d’une pneumonie, alors que les troupes du Reich viennent d’attaquer l’URSS…

Quelques jours après sa mort, le corps du musicien est déposé, avec tous les honneurs officiels, au cimetière des héros d’Arlington (Washington). Ses restes seront transférés dans la Cathédrale Saint-Jean de Varsovie le 5 juillet 1992, en présence des présidents Bush et Walesa.

Bibliographies complementaires ...

La biographie présentée plus haut est largement inspirée de celle rédigée par Pierre et Beata Jaquet publiée sur le site de ResMusica.

Sous ce lien, l'excellente biographie redigée par Hermine et inspirée de l'exposé de Françoise Renaud fait à la Bibliothèque Polonaise de Paris en 2017.

Pour les lecteurs encore plus curieux voici deux autres biographies :

Dans cette brochure en Polonais et en Anglais, y sont aussi évoqué les autres Pères de l'Indépendance de la Pologne Ojcowie. Niepodleglosci que sont Joezf Pilsudski, Roman Dmowski, Wicenty Witos, Wojciech Korfanty et Ignacy Daszynski.

Quel est le rapport entre la ville de Morges en Suisse et la ville de Marles les Mines dans le Pas de Calais ?

Si la ville de Morges dans le canton de Vaud en Suisse peut s’enorgueillir d’avoir un musée Paderewski c’est grâce à l’initiative et à la persévérance d’un jeune pianiste Marlésien qui en juillet 1963 visite la propriété Riond Bosson laissée à l’abandon, vidée de tous ses meubles et qui est en train de se dégrader. A l’époque ce fils de mineur polonais arrivé à Marles les mines poursuit ses études pianistiques à l’école normale supérieure de musique à Paris. Il sera le disciple de Zygmunt DYGAT, lequel avait été en Suisse disciple du maître Ignacy Jan PADEREWSKI durant les années 30.

Lors de cette visite à Morges avec Zygmunt Dygat, le jeune marlésien ne peut pas imaginer qu’il ne restera rien du passage de Paderewski en Suisse où il a vécu pendant 40 ans sur les bords du lac Léman. La magnifique propriété a déjà été coupée en deux par l’autoroute Genève/Lausanne et on parle de la démolition de la demeure où il a composé la majorité de ses œuvres et mis en place toute sa stratégie de lobbying pour que le Monde s’intéresse à cette Pologne qui ne cesse d’agoniser.

Dans le discours qu’il a prononcé au Casino de Morges le 4 Octobre 2012, lors de l’hommage rendu à Paderewski, par la Présidente de la Confédération Helvétique et du Président de la République de Pologne, Henryk Witkowski raconte comment lui est venu l’idée de créer la Société Paderewski et le musée éponyme. Ce sera un véritable travail de bénédictin qu’il entreprendra dès 1963 et qui se concrétisera en 1977 par la création de la société Paderewski puis la création d’un premier musée au centre culturel de Morges qui déménagera au château de Morges.

Dans le discours qu’il a prononcé au Casino de Morges le 4 Octobre 2012, lors de l’hommage rendu à Paderewski, par la Présidente de la Confédération Helvétique et du Président de la République de Pologne, Henryk Witkowski raconte comment lui est venu l’idée de créer la Société Paderewski et le musée éponyme. Ce sera un véritable travail de bénédictin qu’il entreprendra dès 1963 et qui se concrétisera en 1977 par la création de la société Paderewski puis la création d’un premier musée au centre culturel de Morges qui déménagera au château de Morges.

Allez dès maintenant faire une visite virtuelle du musée Paderewski à Morges et naviguer dans les diverses pages.

Et pourquoi pas aussi découvrir en détail qui est Henryk Witkowski, ce marlésien, figure de l'émigration polonaise en France aux multiples facettes à l'origine de ce musée. En octobre 2022 l'Ambassadeur de Pologne en France, Jan Emeryk Rośćiszewski lui attribuera la distinction de Polonais remarquable en France (Wybitny Polak we Francji) à Henryk Witkowski.

A cette occasion Henryk Witkowski a lu son poème "Polska", a découvrir dans les annexes de sa biographie citée plus haut.

A cette occasion Henryk Witkowski a lu son poème "Polska", a découvrir dans les annexes de sa biographie citée plus haut.

Date de dernière mise à jour : dimanche, 12 novembre 2023